La France a froid. C’est du moins ce que l’on apprend en allumant la radio. Sur les ondes, il n’est question que de froid glacial et de températures en baisse. Pensez-vous, -5° à Paris, un record depuis… 2012, qui doit bien faire sourire nos amis canadiens. A longueur de journée, les médias, anciens comme nouveaux, nous mettent en face d’une réalité qu’ils n’ont de cesse de façonner.

La revanche du message

Dans « Pour comprendre les médias« , Marshall McLuhan a exposé la manière dont les médias façonnent notre perception de la réalité. Il a décrit ainsi ce qu’il a lui-même résumé en « le médium est le message »:

« voir, percevoir ou utiliser un prolongement de soi-même sous une forme technologique, c’est nécessairement s’y soumettre. Écouter la radio, lire une page imprimée, c’est laisser pénétrer ces prolongements de nous-mêmes dans notre système personnel et subir la structuration ou le déplacement de perception qui en découle inévitablement ».

En rendant l’information ubiquitaire et accessible en temps réel, l’internet et les réseaux sociaux ont radicalement transformé cette perception durant la dernière décennie. Mieux encore, en mettant entre nos propres mains la responsabilité de filtrer et de donner sens à cette information (comme l’affirme Clay Shirky, « il n’y a pas de surcharge d’information, mais une défaillance des filtres »), la technologie donne une portée ultime et universelle à cette autre phrase de McLuhan:

« nos vies, personnelles et collectives, sont devenues des processus d’information, parce que nous avons projeté hors de nous, dans la technologie électrique, nos systèmes nerveux centraux ».

Mais la vision de McLuhan en 1964, contre laquelle il nous mettait d’ailleurs en garde et dans laquelle nous baignons désormais, est incomplète. Dans notre société post McLuhanienne, la transformation de notre perception est renforcée par la nature du message véhiculé par les médias. Ce message nous dépeint un monde normatif et normalisé, d’où tout excès (de température, de controverse, de substances nuisibles à la santé – mais de plus en plus de substances répondent chaque jour à ce critère -, de comportement) est dénoncé et doit être banni. Qu’importe par exemple si, comme l’a démontré Jean-Claude Chesnais dans « Histoire de la violence – En Occident de 1800 à nos jours« , la violence est en diminution constante depuis le Moyen-Âge, celle-ci est devenue à la fois de moins en moins supportable et de plus en plus médiatisée.

En devenant un « processus d’information », pour reprendre le terme de McLuhan, nous perdons toute distance envers cette perception, et plongeons à travers le miroir déformant que les flux incessants d’information placent devant nous. Tel le héros du « Truman Show », nous vivons désormais dans un monde de télé-réalité, qui nous présente une image sécurisante, voire moralisante, d’une réalité de plus en plus complexe, image à laquelle nous préférons adhérer pour notre confort intellectuel. Sous bien des aspects, ce monde et les idéologies qui le maintiennent en action ne sont qu’un vaste décor.

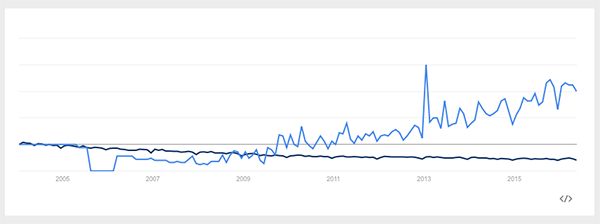

La chambre d’écho qui se constitue au sein des réseaux sociaux, l’isolement cognitif dans lequel Facebook nous enferme en nous présentant prioritairement des informations que nous avons l’habitude de voir, sont de parfaits exemples du mécanisme par lequel média et message renforcent mutuellement leur effet pour altérer notre perception du réel.

Le mythe de l’homme providentiel

S’il est un domaine dans lequel ce phénomène se manifeste particulièrement clairement, c’est certainement celui du discours et de la construction politiques. En cette année d’élections, nous voyons un peu partout l’homme providentiel, tel qu’il s’est façonné à travers les médias, détrôner les politiciens traditionnels. Donald Trump est à ce titre un parfait exemple. Son image s’est construite, non autour de son action, mais à travers son expression médiatique. Il est le flamboyant promoteur propriétaire de la Trump Tower (ouverte au public, ce qui permet de souligner sa magnificence), et il est aussi le businessman impitoyable du show de télé-réalité The Apprentice. Les élections américaines se sont sans aucun doute davantage jouées sur la foi des commentaires des médias people que sur la valeur d’un programme.

La plupart des analyses, aux USA comme en France, se concentrent sur la volonté de changement, sur le désir de restaurer des nations prospères. Mais il suffit de se pencher un peu sur cette promesse pour voir ce qu’elle recouvre: si les arguments ont changé, le fond est resté celui qui prévalait à l’aube des Trente Glorieuses, et qui a sous-tendu la reconstruction après le traumatisme vécu au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Sous bien des aspects, le changement qu’on nous propose aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une marche arrière idéologique de plus d’un demi-siècle.

Travail, Jeunesse, Patrie

S’il diffère bien peu du « Travail, Famille Patrie » qui a été notre devise nationale sous le régime de Vichy, « Travail, Jeunesse, Patrie » résume pourtant assez bien le contenu du changement tel que l’envisagent les hommes politiques de tous bords.

Prime est donnée à la jeunesse, à une époque où la complexité imposerait de vouloir bénéficier de l’entière diversité du savoir et des expériences disponibles à travers la société. La montée d’un repli identitaire ou économique, la volonté de redéfinir les alliances et les marchés, de réassurer les frontières dans un objectif sécuritaire, se font sentir à travers l’ensemble de l’échiquier politique, alors qu’il est clair que les problèmes les plus importants qui se posent à nous ne peuvent trouver de solution qu’à une échelle bien plus grande que celle de la nation.

Le travail, conscience erronée du monde

Le sujet du travail est celui sur lequel s’exerce la plus forte distorsion de la réalité. L’ensemble des candidats à la présidence française, déclarés ou potentiels, se présentent en effet en tant que défenseurs de la valeur travail. Quoi de plus naturel, a priori, à un moment où le chômage est historiquement haut dans notre pays ? Sauf que…

La nature du travail est en train de se transformer radicalement, sous la pression des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, condamnant d’ores et déjà de nombreuses professions. Quelles que soient les conséquences, encore mal connues, de cette évolution (disparition de certaines catégories d’emploi, transition vers des formes de travail plus créatives), il est clair que la promesse d’un retour au plein emploi relève davantage de la pensée magique que d’une quelconque analyse, aussi sommaire soit-elle.

Au-delà du débat sur la transformation de la nature du travail qui, à lui seul, suffirait à disqualifier la quasi-totalité des discours politiques se pose une question plus pernicieuse, mais bien plus fondamentale. Tout le monde parle de « l’ubérisation de la société », mais bien peu semblent se rendre compte de ce que cette expression signifie VRAIMENT.

Jugez plutôt:

| Nombre de chauffeurs travaillant pour l’entreprise | plus d’1 million |

| Nombre d’employés | 6 000 |

| Chiffre d’affaires estimé pour 2016 | 5.5 milliards $US |

| Pertes estimées pour 2016 | 3 milliards $US |

| Valeur estimée de l’entreprise | 69 milliards $US |

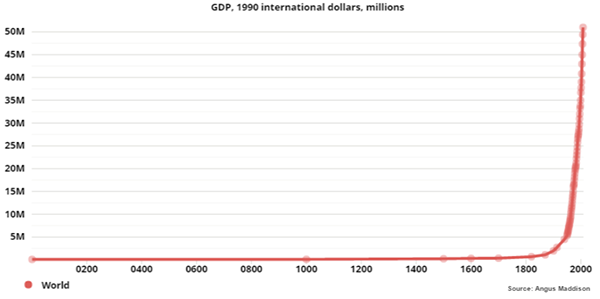

Deux des cofondateurs d’Uber, Travis Kalanick et Garett Camp, ont aujourd’hui une fortune estimée pour chacun d’eux à plus de 6 milliards US$, tandis que le revenu moyen des chauffeurs français (selon une étude du Boston Consulting Group) se situe entre 1 400 et 1 600€ nets pour 52 heures de travail. Un récent rapport de l’ONG Oxfam montre que la moitié de la richesse mondiale est aux mains d’1% de la population, tandis que l’économie réelle (la production de biens et de services, donc ce qu’on appelle communément « travail ») ne représente plus que moins de 5% de l’économie globale. Si Uber est un symbole, c’est bien celui de la scission fondamentale qui existe aujourd’hui entre travail et enrichissement.

Dans un tel contexte, la critique des salaires de plus en plus exorbitants accordés aux PDG de grands groupes devient presque futile, ceux-ci illustrent en fait les derniers feux du capitalisme managérial, une résurgence supplémentaire du modèle économique des Trente Glorieuses. Le modèle actuel, par contre, creuse un fossé de plus en plus profond entre une élite dont la richesse s’accroit de manière exponentielle et la majorité de la population dont les revenus du travail au mieux stagnent, comme le montre le rapport d’Oxfam. Ce qui est remis en question, ce n’est pas tant l’accroissement des inégalités dans la répartition des richesses, mais notre infrastructure sociale. Notre société s’est construite et structurée, depuis la chute de l’Ancien Régime, autour de sa dimension économique, dimension dans laquelle la « valeur travail », brandie par nos hommes politiques, jouait un rôle structurant, parce que moteur. Force est de constater qu’elle ne remplit plus ce rôle.

Si, presque deux siècles auparavant, dans sa « Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel », Marx déclarait que « la religion est l’opium du peuple », il est sans doute temps de clamer que le travail est devenu l’opium du peuple, tant les arguments qu’il avançait à l’encontre de la religion, en tant que « conscience erronée du monde », peuvent aujourd’hui s’appliquer au travail en tant que valeur. Pour Marx:

« Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : l’homme fait la religion, ce n’est pas la religion qui fait l’homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l’homme qui, ou bien ne s’est pas encore trouvé, ou bien s’est déjà reperdu. Mais l’homme n’est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L’homme, c’est le monde de l’homme, l’État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience erronée du monde, parce qu’ils constituent eux-mêmes un monde faux. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. C’est la réalisation fantastique de l’essence humaine, parce que l’essence humaine n’a pas de réalité véritable ».

Une âme d’artiste

Le futur reste, bien sûr, entièrement à écrire, et nul ne pourrait aujourd’hui prétendre le connaitre. Mais si nous voulons introduire davantage d’équité et de solidarité dans nos entreprises, dans notre société, nous allons devoir avant toute chose démonter, pierre après pierre, le décor ultime au milieu duquel nous nous débattons. McLuhan pensait que l’art pourrait nous fournir les éléments de compréhension nécessaires à une vision plus lucide des effets que technologie et information exercent sur nous, et à nous immuniser contre ces effets. Pour sortir du déterminisme socio-économique létal dans lequel nous nous sommes enfermés, ouvrons les yeux, serrons les dents, et retrouvons une âme d’artiste. Nous en avons désespérément besoin.